2010年08月02日

島ECO学科vol.3「奥武山夕涼みウォーキング・自然編」レポート

ハイタイ!皆さま。

7月25日(日)に開催された

島ECO学科vol.3/GreenRoadプロジェクト・沖縄walk

「奥武山夕涼みウォーク・自然編~水辺のエコマップをつくろう」

の授業レポートをお届けします!

レポートの作成、参加者アンケートを手伝ってくださった

アンダーソンみのりさん、小橋晶子さん、ありがとうございます。

ーーーーーーーーーーーーーー

今回の教室は、

暑い中にもときどき涼しい風が吹き抜ける

町中の湖畔?にある漫湖水鳥・湿地センター。

入り口に設置した琉球ニライ大学のブースで受付し、

午後3時きっかりに、センターのビデオルームで授業が始まりました。

まずは、ニラ大学長の挨拶と、

沖縄セルラーさんからアプリの操作説明のお話を聞いたあと、

漫湖の自然について環境省が制作したビデオを鑑賞。

漫湖が、水鳥の経由地として国際的にも重要な場所で、

200種類以上の野鳥が観察されており、沖縄本島で唯一

ラムサール条約に登録されている湿地帯だということがわかりました。

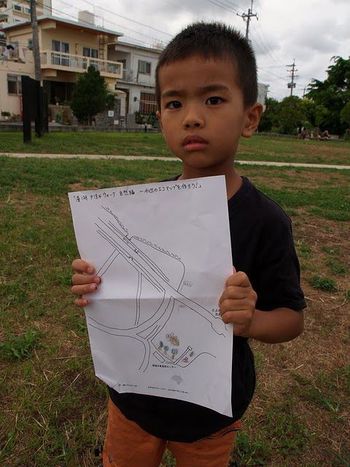

今回の先生は、イラストレーターの高野純一さん。

先生がつくった白地図に、出会った生き物や

気になったものなどを書き入れて、

自分だけのエコマップをつくっていく授業です。

↓こちらは高野先生作のエコマップ

ビデオが終わった後は、さっそく2階にある望遠鏡で

とよみ大橋の下をのぞいてみました。

とよみ大橋の下には、多くの水鳥が餌を取っていたり、羽を休めています。

こどもたちは望遠鏡を実際に使うのが初めてだったり、

自分で操作をしたことがなかったりで

最初は戸惑いがちでしたが、うまくピントがあわせられて、

コサギやクロツラへラサギなどの野鳥を見つけられたときは

満面の笑みで「いた!」と、自信に充ち溢れた顔をしていました。

さて、ここからがウォーキング本番。

「smart sports run&walk」を起動させ、湿地センターの外にある木道へ。

なるべく大きな声を出さないように、静かに進みます。

木道を歩いて行くと、そこはマングローブ林の中!

ガザミ、オサガ二、シオマネキ、紅シオマネキなどのカニ類に、トントンミー。

ぱっと見ただけでも5種類以上の生き物が暮らしていることがわかります。

生き物たちは、子どもたちが一歩先へ踏み出すたびに、

サーッとクモの子を散らしたように巣穴の中に隠れ、

その姿を初めて見る子どもたちは大興奮。

湿地センタースタッフである池村さんによると、

漫湖にははじめマングローブは生えていなかったが、

水質を綺麗にするというマングローブの役割を知った人々の手によって植樹された。

しかし天敵がいない環境だったため、マングローブの面積が広がり、土が堆積。

水の流れが悪くなり、結果、今のような泥干潟へと変化したそう。

しかしその広大な泥干潟は、渡り鳥たちにとっては条件の良い中継地点になったので、

今のような形で保護していく必要があるという解説がありました。

こんな町の中、とりわけ交通量の多い橋の下にある大きな干潟。

保全をしながら、私たちの手で後世に残していけたらいいなと思いました。

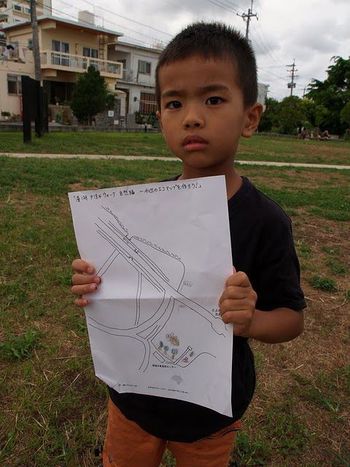

さて、子どもたちはというと、高野先生が作ったマップに

真剣に生き物を描き入れていました。

カニやマングローブ、水鳥やトントンミー。

随分賑やかなマップができてきました。

木道を後にして、一同次はとよみ大橋まで歩きます。

ここですでに歩いた距離は1kmくらい。

とよみ大橋の上からは、さらに近くに水鳥が見え、

ちょうど満潮が迫ってきて、鳥が飛びながら餌を取る光景も見ることが出来ました。

そして、橋の下の岸辺へもウォーキング。

いつもは車で通り過ぎるだけの場所へ歩いて行き、

いつもと違う景色を堪能しました。

続いて、国場川流域にあるウォーキングコース。

ゴールデンシャワー、ユウナ、ナハキハギ、サガリバナなど、

実にさまざまな樹木が植えられています。

よく知ってるつもりの道、車で通過する道でも、

ゆっくりおしゃべりしながら歩くと、

本当にたくさんの生き物に出会えることがわかりました。

さて、本日の最終目的地は「パーラー一丁目」。

ここはこの地域の子どもたちが利用する、素敵なパイ屋さんです。

かき氷やラードの入っていないちんすこうも目玉商品。

こういうお店も地域の宝もの。

歩いてみて、はじめて発見できるエコな存在です。

一同歩き回りすっかり汗だくになっていたので、

かき氷で失った水分を補給しました。

そして、ウォーキング終了!

全員で漫湖周辺を歩き回ったトータルの距離は...54キロ!

合計54円の募金ができました。

そして、それぞれの目線で

気になったもの、出会ったものを書き入れたエコマップも完成。

ちびっ子たちの力作を少しお見せしましょう!

エコっていうのは自然だけではなくて、

身近な存在、小さな存在に目を向けること、なんですね。

最後に、参加された皆さまの感想をお届けします。

○新里さん(男性:那覇市)

同僚でニライ大学関係の方がいて、今回初めて参加しました。

もともと水鳥に興味があり、小学校教師という仕事柄、

授業でも使える新しいことをたくさん学ぶことができました。

いつも車で通るだけの場所にこのような自然があるということを

新発見して、驚いています。

小学生の子ども3人と一緒に参加し、夏休みの宿題にもってこいですね。

これから個人的に漫湖水鳥・湿地センターに通って、

水鳥のことやこの辺りの自然について勉強したいです。

○永野さん(女性:那覇市)

auケータイのメールニュースで授業のことを知りました。

歩いてゆっくり自然を見れ、子供たちにもいい刺激になりました。

エコマップを作ることで、ただ観察するよりも考えながら学べたので

良かったです。

○大城さん(女性:那覇市)

子ども2人と参加しました。漫湖は遠くはないけれども、

そんなに近所というわけではなく、今回、友人の誘いで

二ライ大学の授業を知りました。

那覇市内に、まだこんなに森(マングローブ)があったとは、

その存在を知ることができ、大発見に感動しています。

自分たちの生活している場所から遠くない自然や生き物のことを

知らなければいけなかったなあと反省しました。

一緒に参加した子供のうち、小1の方はまだまだ甘えん坊で、

最初はかなりグズッていました。しかし、子どもたちだけわけて

解説などをしたので、その後は、親から離れても平気になったり

ということが見られました。親子ともども、いい体験になりました。

○平良さん(女性:那覇市)

最初に観たビデオはとてもわかりやすく、興味深く学べました。

その後、木の橋で湿地帯のすぐ上を歩くことができて、

先ほどビデオで見た映像が、すぐ目の前に生き生きと広がっていました。

開花時期でかわいらしく咲いているメヒルギの花、貴重となったヨシの群生、

沢山のカニ類。素晴らしいのは、先生がすぐ前を歩いて下さり、

聞いてみたいことをすぐに聞けたこと。

今まで汚ないと思っていた「泥沼の漫湖」のイメージは、

「多様な生物がこれまた多様な生態系を形成する貴重な湿地帯」

というふうに180度変わりました。

また、みんなと歩くから楽しい!

またお会いできることを楽しみにしております。

○アンダースみのり(女性:ボランティアスタッフとして参加)

参加していた子どもたちの、生き物への反応が意外に良くて驚きました。

センターにあった、小学生たちが作った漫湖の生物の新聞を読んでも、

子どもの生き物への考え方が、根本的なことをシンプルについていて、

大切にできていることに感動しました。

大人より生き物への目線が近く、

自分のことのように小さな生物に感情移入もしやすいのかなと思いました。

また、大人にとっても、便利さやスピード、ヒトの生活が優先してしまう社会で、

このようにひと息入れて、子どもに帰る時間や、

他の生物への理解を深める場所は貴重でした。

自治体なども減ってきた都市部や新しい街で、

いろんな世代の人たちと一緒になって歩くことも、とても面白いものでした。

今の社会に大切な人とのつながりも感じられるひとときでした。

個人でもセンターに行きたいなと思っていたのですが、

なかなか行けず、これからは行きやすくなりました。

ゴミを拾う活動もしていきたいなと思いました。

こんな街中に、これだけの植物や生物が存在することに驚きです。

また那覇市や豊見城市のたくさんの人々が密集するストレスの間で、

人々がこの森や川から受ける良い影響は未知数ではないでしょうか。

この自然を守ってきた人々に感謝と、その存在を知るきっかけを作ってくれた

今回の授業に感謝しています。

参加してくださった皆さん、ほんとうにお疲れさまでした。

(レポート/授業コーディネーター:新垣絢子、

ボランティアスタッフ:アンダーソンみのり、小橋晶子)

7月25日(日)に開催された

島ECO学科vol.3/GreenRoadプロジェクト・沖縄walk

「奥武山夕涼みウォーク・自然編~水辺のエコマップをつくろう」

の授業レポートをお届けします!

レポートの作成、参加者アンケートを手伝ってくださった

アンダーソンみのりさん、小橋晶子さん、ありがとうございます。

ーーーーーーーーーーーーーー

今回の教室は、

暑い中にもときどき涼しい風が吹き抜ける

町中の湖畔?にある漫湖水鳥・湿地センター。

入り口に設置した琉球ニライ大学のブースで受付し、

午後3時きっかりに、センターのビデオルームで授業が始まりました。

まずは、ニラ大学長の挨拶と、

沖縄セルラーさんからアプリの操作説明のお話を聞いたあと、

漫湖の自然について環境省が制作したビデオを鑑賞。

漫湖が、水鳥の経由地として国際的にも重要な場所で、

200種類以上の野鳥が観察されており、沖縄本島で唯一

ラムサール条約に登録されている湿地帯だということがわかりました。

今回の先生は、イラストレーターの高野純一さん。

先生がつくった白地図に、出会った生き物や

気になったものなどを書き入れて、

自分だけのエコマップをつくっていく授業です。

↓こちらは高野先生作のエコマップ

ビデオが終わった後は、さっそく2階にある望遠鏡で

とよみ大橋の下をのぞいてみました。

とよみ大橋の下には、多くの水鳥が餌を取っていたり、羽を休めています。

こどもたちは望遠鏡を実際に使うのが初めてだったり、

自分で操作をしたことがなかったりで

最初は戸惑いがちでしたが、うまくピントがあわせられて、

コサギやクロツラへラサギなどの野鳥を見つけられたときは

満面の笑みで「いた!」と、自信に充ち溢れた顔をしていました。

さて、ここからがウォーキング本番。

「smart sports run&walk」を起動させ、湿地センターの外にある木道へ。

なるべく大きな声を出さないように、静かに進みます。

木道を歩いて行くと、そこはマングローブ林の中!

ガザミ、オサガ二、シオマネキ、紅シオマネキなどのカニ類に、トントンミー。

ぱっと見ただけでも5種類以上の生き物が暮らしていることがわかります。

生き物たちは、子どもたちが一歩先へ踏み出すたびに、

サーッとクモの子を散らしたように巣穴の中に隠れ、

その姿を初めて見る子どもたちは大興奮。

湿地センタースタッフである池村さんによると、

漫湖にははじめマングローブは生えていなかったが、

水質を綺麗にするというマングローブの役割を知った人々の手によって植樹された。

しかし天敵がいない環境だったため、マングローブの面積が広がり、土が堆積。

水の流れが悪くなり、結果、今のような泥干潟へと変化したそう。

しかしその広大な泥干潟は、渡り鳥たちにとっては条件の良い中継地点になったので、

今のような形で保護していく必要があるという解説がありました。

こんな町の中、とりわけ交通量の多い橋の下にある大きな干潟。

保全をしながら、私たちの手で後世に残していけたらいいなと思いました。

さて、子どもたちはというと、高野先生が作ったマップに

真剣に生き物を描き入れていました。

カニやマングローブ、水鳥やトントンミー。

随分賑やかなマップができてきました。

木道を後にして、一同次はとよみ大橋まで歩きます。

ここですでに歩いた距離は1kmくらい。

とよみ大橋の上からは、さらに近くに水鳥が見え、

ちょうど満潮が迫ってきて、鳥が飛びながら餌を取る光景も見ることが出来ました。

そして、橋の下の岸辺へもウォーキング。

いつもは車で通り過ぎるだけの場所へ歩いて行き、

いつもと違う景色を堪能しました。

続いて、国場川流域にあるウォーキングコース。

ゴールデンシャワー、ユウナ、ナハキハギ、サガリバナなど、

実にさまざまな樹木が植えられています。

よく知ってるつもりの道、車で通過する道でも、

ゆっくりおしゃべりしながら歩くと、

本当にたくさんの生き物に出会えることがわかりました。

さて、本日の最終目的地は「パーラー一丁目」。

ここはこの地域の子どもたちが利用する、素敵なパイ屋さんです。

かき氷やラードの入っていないちんすこうも目玉商品。

こういうお店も地域の宝もの。

歩いてみて、はじめて発見できるエコな存在です。

一同歩き回りすっかり汗だくになっていたので、

かき氷で失った水分を補給しました。

そして、ウォーキング終了!

全員で漫湖周辺を歩き回ったトータルの距離は...54キロ!

合計54円の募金ができました。

そして、それぞれの目線で

気になったもの、出会ったものを書き入れたエコマップも完成。

ちびっ子たちの力作を少しお見せしましょう!

エコっていうのは自然だけではなくて、

身近な存在、小さな存在に目を向けること、なんですね。

最後に、参加された皆さまの感想をお届けします。

○新里さん(男性:那覇市)

同僚でニライ大学関係の方がいて、今回初めて参加しました。

もともと水鳥に興味があり、小学校教師という仕事柄、

授業でも使える新しいことをたくさん学ぶことができました。

いつも車で通るだけの場所にこのような自然があるということを

新発見して、驚いています。

小学生の子ども3人と一緒に参加し、夏休みの宿題にもってこいですね。

これから個人的に漫湖水鳥・湿地センターに通って、

水鳥のことやこの辺りの自然について勉強したいです。

○永野さん(女性:那覇市)

auケータイのメールニュースで授業のことを知りました。

歩いてゆっくり自然を見れ、子供たちにもいい刺激になりました。

エコマップを作ることで、ただ観察するよりも考えながら学べたので

良かったです。

○大城さん(女性:那覇市)

子ども2人と参加しました。漫湖は遠くはないけれども、

そんなに近所というわけではなく、今回、友人の誘いで

二ライ大学の授業を知りました。

那覇市内に、まだこんなに森(マングローブ)があったとは、

その存在を知ることができ、大発見に感動しています。

自分たちの生活している場所から遠くない自然や生き物のことを

知らなければいけなかったなあと反省しました。

一緒に参加した子供のうち、小1の方はまだまだ甘えん坊で、

最初はかなりグズッていました。しかし、子どもたちだけわけて

解説などをしたので、その後は、親から離れても平気になったり

ということが見られました。親子ともども、いい体験になりました。

○平良さん(女性:那覇市)

最初に観たビデオはとてもわかりやすく、興味深く学べました。

その後、木の橋で湿地帯のすぐ上を歩くことができて、

先ほどビデオで見た映像が、すぐ目の前に生き生きと広がっていました。

開花時期でかわいらしく咲いているメヒルギの花、貴重となったヨシの群生、

沢山のカニ類。素晴らしいのは、先生がすぐ前を歩いて下さり、

聞いてみたいことをすぐに聞けたこと。

今まで汚ないと思っていた「泥沼の漫湖」のイメージは、

「多様な生物がこれまた多様な生態系を形成する貴重な湿地帯」

というふうに180度変わりました。

また、みんなと歩くから楽しい!

またお会いできることを楽しみにしております。

○アンダースみのり(女性:ボランティアスタッフとして参加)

参加していた子どもたちの、生き物への反応が意外に良くて驚きました。

センターにあった、小学生たちが作った漫湖の生物の新聞を読んでも、

子どもの生き物への考え方が、根本的なことをシンプルについていて、

大切にできていることに感動しました。

大人より生き物への目線が近く、

自分のことのように小さな生物に感情移入もしやすいのかなと思いました。

また、大人にとっても、便利さやスピード、ヒトの生活が優先してしまう社会で、

このようにひと息入れて、子どもに帰る時間や、

他の生物への理解を深める場所は貴重でした。

自治体なども減ってきた都市部や新しい街で、

いろんな世代の人たちと一緒になって歩くことも、とても面白いものでした。

今の社会に大切な人とのつながりも感じられるひとときでした。

個人でもセンターに行きたいなと思っていたのですが、

なかなか行けず、これからは行きやすくなりました。

ゴミを拾う活動もしていきたいなと思いました。

こんな街中に、これだけの植物や生物が存在することに驚きです。

また那覇市や豊見城市のたくさんの人々が密集するストレスの間で、

人々がこの森や川から受ける良い影響は未知数ではないでしょうか。

この自然を守ってきた人々に感謝と、その存在を知るきっかけを作ってくれた

今回の授業に感謝しています。

参加してくださった皆さん、ほんとうにお疲れさまでした。

(レポート/授業コーディネーター:新垣絢子、

ボランティアスタッフ:アンダーソンみのり、小橋晶子)

Posted by 琉球ニライ大学事務局 at 09:03│Comments(0)

│授業レポート